长期焦虑的隐形表现行为

在现代快节奏的生活中,焦虑已成为许多人无法摆脱的情绪伴侣。当这种焦虑长期存在时,人们往往会发展出各种看似"解决问题"实则"逃避现实"的行为模式。这些行为不仅无法真正缓解焦虑,反而可能让问题变得更加复杂。

焦虑的本质与表现

焦虑是人类面对压力时的自然反应,适度的焦虑能帮助我们保持警觉、提高效率。但当焦虑持续存在且无法有效缓解时,就会演变成一种慢性状态,严重影响生活质量。长期焦虑者往往会表现出一些特定的行为特征,这些行为看似是应对机制,实则可能成为新的问题来源。

常见的焦虑应对行为

1. 自我麻痹:纵欲与暴食的恶性循环

许多长期焦虑者会不自觉地陷入纵欲行为或暴饮暴食的怪圈。这种行为背后隐藏着一个简单却危险的心理机制:通过感官刺激暂时转移注意力,获得短暂的解脱感。

行为表现:沉迷于性、游戏或其他成瘾性活动;无法控制地进食,即使不饿也要吃东西

心理机制:通过即时满足来逃避现实压力,获得暂时的掌控感和愉悦感

潜在危害:形成依赖后更难面对现实问题,可能引发健康问题和自我价值感降低

2. 数字逃避:手机依赖的现代困境

在智能手机普及的今天,"刷手机"已成为最常见的焦虑应对方式之一。这种行为看似无害,实则可能加剧焦虑。

行为表现:手机不离手,无目的地滑动屏幕;在社交场合也沉浸于虚拟世界

心理机制:通过持续的信息输入避免面对内心的不安;多巴胺的即时反馈形成依赖

潜在危害:影响现实社交能力;睡眠质量下降;注意力难以集中

这些行为的根本问题

这些应对方式都有一个共同特点:它们提供的是虚假的解决方案。通过暂时转移注意力或获得即时满足,人们得以短暂逃避焦虑,但问题本身并未得到解决。更糟糕的是,这些行为往往会:

形成恶性循环:逃避行为本身可能带来新的问题(如健康问题、社交障碍)

削弱应对能力:长期依赖这些方式会让人失去直面问题的勇气和技能

加剧自我否定:意识到这些行为无效后,可能产生更深的挫败感

焦虑不是需要完全消除的敌人,而是需要理解和管理的信号。当我们能够识别那些看似"解决方案"实则"逃避手段"的行为时,就迈出了应对焦虑的第一步。记住,真正的解决之道不在于逃避焦虑,而在于学会与之共处,并逐步解决引发焦虑的根源问题。

洗浴中心约会,男子和女友在包厢内发生关系

青春身姿曼妙,娇俏如少女

央行最新公布,下降25个基点

娃哈哈集团创始人宗庆后逝世

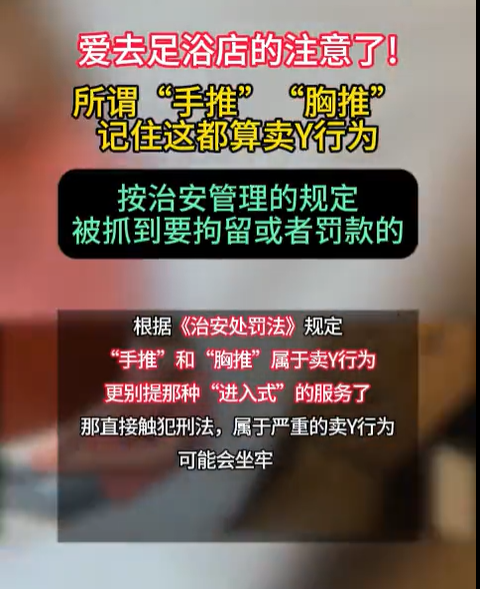

美容养生店内幕:生意差利用旁门左道揽客